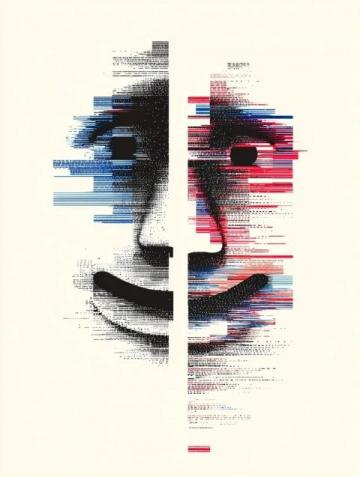

为什么无法与负面情绪共存?

作者:佚名|分类:心理健康|浏览:86|发布时间:2025-07-30

人体心灵的健康状态似一幅不断更迭的油画,需要时刻承认其内在变化。心理健康不是一种理想化的、完美无缺的状态,而是随着时间推移,逐步演进的过程。我们的焦虑、抑郁和自我怀疑,不仅是个人心灵上的征兆,也是我们对现实世界的自然反应。

从生理角度看,情绪波动本质上与大脑神经递质浓度的变化有关。如同潮汐起落一样,血清素水平的降低会导致我们的情绪下降,而多巴胺分泌的变化则会引发兴趣减退。这一系列的生物化学反应,是人体的心理和生理过程之一,不应被视为缺陷或障碍。

在中医理论中,七情治病、情志相的观点与此不谋而合。我们的喜怒忧思悲恐惊等情绪波动,是身心互动的外在表现。当我们失衡时,不需要对抗,而是需要调节。现代心理学的正面疗法强调的是接纳当下的状态,与佛家关照内心的智慧殊途同归。

当焦虑袭来时,执着于消灭焦虑反而会加剧痛苦,就像试图攥紧流沙一样,越用力流失的越快。心理韧性并非永远保持积极情绪,而是学会像接纳四季更迭般接纳情绪的自然起落。这一过程需要我们放松对控制的心理束缚,让自己像一张纸一样轻盈,任由生活的风吹拂。

认知行为疗法揭示真正影响心理健康的不是事件本身,而是我们对事件的解读。同样面对失败,有人将其视为能力不足的铁证,有人看作成长的阶梯。不同认知导致天差地别的心理体验,这证明心理状态并非固定的玩石,而是可塑的黏土。通过调整思维模式就能重塑我们的心理。

成长本就是在压力与支持、脆弱与坚韧的碰撞中螺旋上升的过程。那些曾让我们彻夜难眠的自我怀疑,那些仿佛要将人吞噬的情绪黑洞,最终都会成为锻造心灵韧性的熔炉。当我们穿越心理困境回望时,会发现这些所谓危机不过是心灵净化的催化剂。

既然心理状态本就处于动态变化之中,又何必执着于与负面情绪的殊死搏斗而忽略了与自己和解的可能。我们不应将健康心理神化为永不褪色的盔甲,而是应该承认其内在变化,像接受季节更迭一样接纳情绪的自然起落。这才是真正的心理健康状态。

(责任编辑:佚名)