诸葛亮写出师表时内心的苦楚与抉择

作者:佚名|分类:心理健康|浏览:85|发布时间:2025-08-14

诸葛亮写《出师表》那天的内心世界

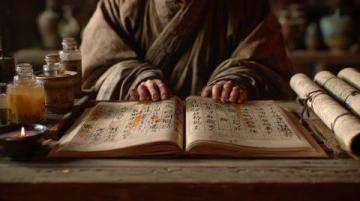

“先帝创业未半而中道崩殂……”一纸《出师表》,字字泣血,句句深情。人们往往认为这是诸葛亮在对年轻的后主刘禅进行政治指导,实际上,这更像是一位老父亲,在生命的最后时光里,一边压抑着内心的悲痛与无奈,一边尽自己最大的努力托孤。

那年,刘备去世,留下的蜀汉国势岌岌可危,年幼的刘禅无力支撑。诸葛亮作为丞相,面临着前所未有的挑战:他不再是单纯的军事智囊或行政官员,而是整个国家唯一的支柱和希望。

面对这样的局面,诸葛亮当然有过“躺平”的念头。凭借他的才智与名声,完全可以归隐山林、著书立说,享受一份逍遥自在的生活。然而,刘备临终前的嘱托——“若嗣子可辅,辅之;如其不才,君可自取”——如同一把锋利的剑,深深刺入了他的心扉。

这不仅是信任,更是沉甸甸的责任感。诸葛亮深知自己肩负着无数人的期待与希望,于是选择了最艰难的道路:北伐中原。即便明知胜算渺茫,他也决心拼尽全力,不负刘备遗愿,不辜负整个国家的信任和期盼。

《出师表》中的“臣不胜受恩感激”,并非一句客套话,而是诸葛亮深夜独自书写时的真实心境——既有委屈、不甘与疲惫,更有坚定的信念与忠诚。他将内心的脆弱深埋心底,在黎明到来之际重振旗鼓,勇往直前。

人们常说“鞠躬尽瘁,死而后已”,但很少有人去思考这句话背后的重量。诸葛亮不是神,只是一个普通人,却在最艰难时刻选择了扛起整个国家的责任。他的伟大之处在于,能够将个人的脆弱藏于黑夜之中,在白日里展现出无比坚韧与担当的一面。

因此,当我们在感叹“打工人太难了”时,不妨想想那些历史上背负家国命运的人们。我们还有选择的机会,就已经是何其幸运。真正令人敬佩的,并非那些顺风顺水的成功者,而是面对重重困难仍愿意咬牙坚持前行的普通人。

正如诸葛亮那样,在可以退一步海阔天空的时候选择了迎难而上,用一生诠释了什么是担当与坚守。

(责任编辑:佚名)