黄帝内经的智慧:如何养生与防病?

作者:佚名|分类:运动养生|浏览:91|发布时间:2025-07-19

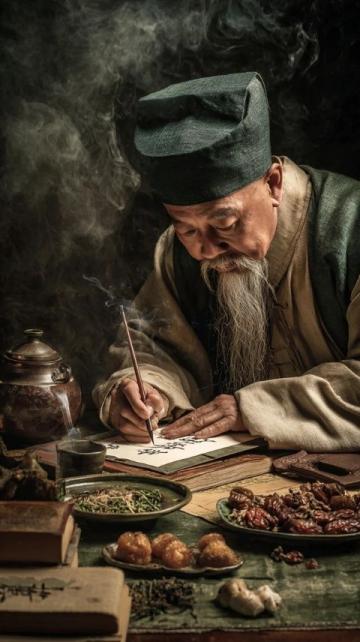

养生和防病到底有什么区别?它们究竟是同一回事,还是各有侧重?其实,从《黄帝内经》的智慧中,我们可以洞察到这两者的本质差异,以及如何科学地去做,才能真正达到身心健康的目的。

养生与防病:本质的不同

在《黄帝内经》中,强调“上善若水,养生之道在于顺应自然”。养生,是一种主动的、全面的生活方式,旨在调和阴阳、调养五脏六腑、延年益寿。它像是一场没有终点的修行,是日常生活中的点滴积累。养生的核心在于“未病先防”,通过合理的饮食、作息、情志调摄,保持身体的平衡与和谐。

而防病,则更像是“战前的防线”。它是在身体出现早期不适或潜在风险时,采取措施避免疾病的发生或恶化。防病强调“未病先防”,但更偏重于“察觉异常、及时干预”。比如,出现了轻微的体虚、乏力,及时调理,防止转变为慢性疾病或严重病变。

简单来说,养生是一种生活哲学,是一种持续的自我修养;而防病则是对潜在风险的预警和应对策略。两者相辅相成,缺一不可。

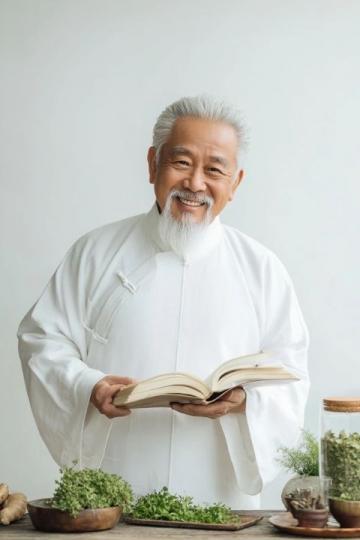

从《黄帝内经》看:养生的科学之道

《黄帝内经》强调“治未病”,即在疾病尚未发生时进行调养。它告诉我们,养生不应只停留在表面功夫,而要深入到身体的“阴阳平衡”与“气血调和”。比如,春夏养阳,秋冬养阴;情志调和,避免怒火攻心;饮食有节,避免过饥过饱。

更重要的是,养生要顺应自然的节律。早睡早起,顺应日升日落的规律;情志平和,减少焦虑和愤怒带来的伤害。这些看似简单,却是调和身体、延年益寿的关键。

如何科学养生?从“未病先防”到“养生之道”

调节情志,保持心境平和

《黄帝内经》指出:“心藏神,神生于心。”情志不畅,容易伤及心肾,导致气血失调。日常中,要学会放松,避免情绪波动过大。冥想、太极、气功,都是调和心神的好方法。

合理饮食,顺应五味五色

养生讲究“药食同源”,根据季节变化调整饮食结构。春天多吃新鲜蔬菜,夏天清淡解暑,秋天润燥,冬天温补。避免暴饮暴食,保持脾胃的正常功能。

规律作息,顺应自然节律

早睡早起,避免熬夜。根据《黄帝内经》,“日出而作,日落而息”,身体的阴阳之气在日夜交替中得以调和。

适度运动,激活气血

太极、八段锦、散步,都是养生的好选择。运动不仅能强身健体,还能调节情志,改善睡眠。

调节情志,避免过度焦虑与愤怒

情志影响五脏六腑的功能,怒伤肝,喜伤心,忧伤肺,悲伤肺,恐伤肾。保持心态平和,才能“身心合一”。

防病的智慧:未病先防,早发现早干预

在日常生活中,防病更像是一场细致入微的“侦察行动”。通过体检、观察身体的微妙变化,及时调整生活习惯。例如,早期的疲乏、睡眠不佳、食欲减退,都可能是身体在发出“预警”。这时候,要借助中医的望闻问切,辨证施治,避免小病变大病。

总结:养生与防病的黄金法则

养生,是一种长远的生活哲学,强调“未病先养”,追求身心的和谐;而防病,则是对潜在风险的敏锐察觉和及时应对。两者相辅相成,缺一不可。

从《黄帝内经》的智慧中,我们学到:养生不是一朝一夕的事情,而是一生的修行。只有真正理解“顺应自然”、调和阴阳,才能在岁月的长河中,保持身心的健康与活力。每个人都应成为自己健康的守护者,从点滴做起,才能拥有真正的“长寿之道”。

(责任编辑:佚名)