古代中医把脉诊断之谜:揭秘中医与西医差异及优势

作者:佚名|分类:中医养生|浏览:86|发布时间:2025-05-13

为何古代中医能够凭借把脉便诊断出疾病?这与西医有何不同?事实上,中医蕴含着许多我们尚未完全了解的优势。

在古代,太医通过切脉来判定疾病,这是中医学独有的诊断方式。其核心原理基于中医理论体系中的整体观念和脉象学说。以下从几个方面解析这一现象的内在逻辑:

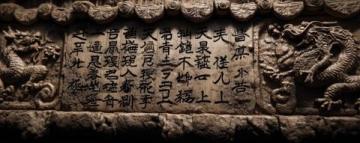

一、理论基础:脉象与脏腑气血的联系 中医认为人体是一个有机的整体,脉搏的跳动可以反映出五脏六腑、气血阴阳的状态。手腕桡动脉的“寸、关、尺”三部分分别对应不同的脏腑: - 寸部:心肺(上焦) - 关部:肝胆脾胃(中焦) - 尺部:肾与命门(下焦) 通过观察脉搏的“位置、力度、频率、节律、形态”(统称为“脉象”),结合28种基础脉象(如浮脉、沉脉、数脉、迟脉等),可以推断体内的病理变化。例如: - “浮脉”(轻按即得):多主表证(如感冒初期) - “沉脉”(重按方显):多主里证(如脏腑病变) - “弦脉”(如按琴弦):常见于肝郁气滞或高血压

二、诊断逻辑:脉象与症状的交叉验证 太医诊脉并非孤立判断,而是“四诊合参”(望闻问切)的关键环节: 1. 脉症相应:脉象与患者症状需相互印证。例如咳嗽伴浮脉可能为外感风寒,若出现细数脉则可能提示阴虚肺燥。 2. 脉时相应:结合季节变化(如春季脉象偏弦)与昼夜节律(如夜间脉象偏沉)。 3. 体质辨识:通过脉象判断患者体质(如阳虚者多见迟脉,阴虚者多见细数脉)。

三、经验积累与模式识别 古代太医需经历长期训练,通过“触觉敏感性”与“病理模式记忆”建立诊断经验: - 触觉维度:训练手指对脉搏“位、数、形、势”的精细感知(如滑脉如珠走盘,涩脉如轻刀刮竹)。 - 病例积累:通过大量临床案例建立脉象-病症对应数据库(如《濒湖脉学》记载的27脉主病规律)。

四、局限性及现代解读 1. 主观性限制:脉诊准确性高度依赖医者经验,明代《诊家枢要》已指出“脉之理微,非言可传”。 2. 辅助诊断属性:古代受限于技术条件,脉诊承担更多诊断功能;现代中医多结合实验室检查,脉诊作为辨证参考。 3. 科学研究进展:脉象仪已能部分量化脉波特征(如主波幅值、升支斜率),发现弦脉与血管硬化、滑脉与高心输出量存在相关性。

五、影视剧的夸张演绎 需注意影视作品常为戏剧效果简化诊断过程。实际古代太医诊病同样需要问诊、观察面色舌苔等,且疑难病症往往需多次脉诊验证。如《伤寒论》强调“观其脉证,知犯何逆,随证治之”,体现动态诊疗思维。

这就是中医最大的不同之处,通过医生观察脉象得出疾病的结论,与西医不同,西医只会询问患者哪里不舒服,然后根据症状开药。然而,中医可以观察脉象比患者自己描述疾病更为准确。

总结来说,中医把脉难度更大。中医通过把脉和患者提供的症状,对疾病的判定更准确一点。而西医则是直接通过患者描述的症状确定疾病。这正是中华民族智慧的体现。[玫瑰][玫瑰][玫瑰][赞][赞][赞]

(责任编辑:佚名)