中医理论中的失眠分析

作者:佚名|分类:中医养生|浏览:87|发布时间:2025-07-30

中医理论中的失眠(不寐)

根本原因常被概括为“阳不入阴”,这是基于阴阳平衡的核心理念。以下从中医角度详细解释这一概念,并结合实际调理方法:

一、阴阳理论与失眠的关系

1. 阴阳的动态平衡

中医认为,人体健康依赖阴阳的动态平衡。白天属“阳”,主导活动、兴奋;夜晚属“阴”,主导静止、休息。睡眠是阳气潜藏于阴血、心神归于平静的过程。

2. “阳不入阴”的实质

失眠意味着阳气在夜间无法顺利收敛,与阴气相合。这可能表现为:

- 实证:阳气过盛或阴血不足,导致阳浮于外(如心火旺、肝郁化火)。

- 虚证:阴血亏虚,无法涵养阳气(如阴虚火旺).

二、导致“阳不入阴”的常见原因

1. 外邪干扰

- 案例:感冒发热时,外邪(如风热)侵入体表,卫气(防御系统)被激活,导致阳气浮越,难以入阴。

- 表现:发热、烦躁、辗转难眠.

2. 情志失调

- 肝郁化火:长期压力导致肝气郁结,郁久化火,扰动心神。

典型症状:急躁易怒、口苦、凌晨1-3点易醒.

- 心肾不交:思虑过度耗伤心血,肾阴不足,心火偏亢。

典型症状:心悸健忘、腰膝酸软、舌红少苔.

3. 脾胃不和

- “胃不和则卧不安”:晚餐过饱或嗜食辛辣,导致胃气壅滞,湿热内生,上扰心神。

典型症状:脘腹胀满、多梦易醒、舌苔厚腻.

4. 阴血亏虚

- 更年期失眠:女性绝经后肾阴不足,虚火上炎,出现潮热盗汗、入睡困难.

- 长期熬夜耗阴:暗耗肝血肾精,导致虚阳浮越,形成恶性循环.

三、中医调理方案(分型论治)

1. 实证失眠

- 肝火扰心

方剂:龙胆泻肝汤(清肝火)+ 合欢皮、夜交藤(安神)。

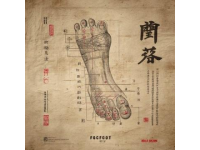

穴位:太冲穴(肝经原穴)按压泻法.

-痰热内扰

方剂:温胆汤加减,可加栀子豉汤清郁热。

食疗:冬瓜薏米汤利湿化痰.

2. 虚证失眠

- 心脾两虚

方剂:归脾汤(补益心脾),配合桂圆红枣粥食疗。

艾灸:足三里、神阙穴温补脾胃.

- 阴虚火旺

方剂:天王补心丹(滋阴降火),睡前可用百合莲子羹滋阴。

保健法:酉时(17-19点)按摩肾经太溪穴.

四、生活方式调摄要点

1. 子午觉原则

- 子时(23-1点)胆经当令,务必入睡以助阳气潜藏.

- 午时(11-13点)小憩30分钟,养心阴抑过亢之阳.

2. 导引术辅助

- 睡前揉腹:顺时针36圈,逆时针36圈,调和脾胃气机.

- 还阳卧:仰卧双腿弯曲,脚心相对,双手放丹田,促进气血下行.

3. 环境调整

- 卧室避免红色装饰(助阳),选用蓝色/绿色床品(属阴).

- 睡前1小时用吴茱萸粉调醋敷涌泉穴,引火归元.

五、现代研究佐证

研究发现,中医“阳不入阴”与**交感神经过度兴奋(对应阳气亢盛)、褪黑素分泌紊乱(阴血不足)等机制相关。例如,酸枣仁汤可通过调节5-HT水平改善睡眠,印证了“养血安神”的科学性.

调理需分虚实:实证以清热、化痰、疏肝为主,虚证侧重滋阴、补血、温阳。建议在专业中医师指导下,结合体质辨识(如舌脉诊)制定个性化方案,避免盲目用药。严重失眠超过2周或伴随抑郁症状,应及时就医.

(责任编辑:佚名)