在中医的浩瀚典籍中,药物的使用极其讲究,讲究到每一味药都必须遵循其性、其味

作者:佚名|分类:中医养生|浏览:89|发布时间:2025-07-17

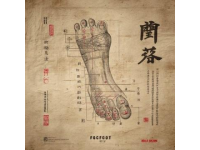

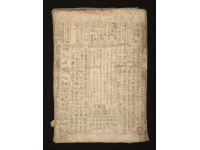

在中医的浩瀚典籍中,药物的使用极其讲究,讲究到每一味药都必须遵循其“性”、其“味”、其“归经”,以及“宜用之法”。正如古人所云:“药性有宜丸者;宜散者;宜水煮者;宜酒浸者;宜膏煎者;亦有一物兼宜者;亦有不可入汤酒者;并随药性不得违越。”这句话,道出了中药用法的深奥与精细,也折射出中医“天人相应”的智慧。

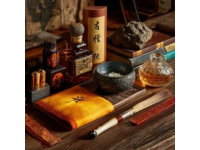

**药性决定用法,法用不当则失其效。**比如,某些药性偏温偏热,适合用水煎,温润而不伤正;而一些药性偏寒偏凉,则宜用酒浸,既能激发药性,又能温中散寒。还有一些药性偏燥偏烈,宜以膏煎慢炖,确保药力温和而不伤正气。这种“因药施法”的原则,正是中医治疗的核心所在。

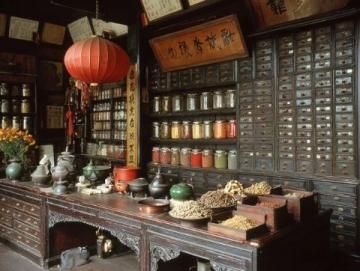

然而,令人感叹的是,现代社会快节奏的生活节奏,让很多人忽略了这些“用药之道”。在药店里,看到许多“速效”、“即刻见效”的宣传,似乎只要把药吃了,病就能快快好。殊不知,这背后隐藏的风险和误区,却常常让人陷入更深的健康泥潭。

**为什么中医如此讲究用法?**因为药性不仅仅是“药的属性”,更是“药的性格”。药性有宜丸者,意味着药性温和,适合制成丸剂,方便服用,缓慢而持久地发挥作用;有宜散者,则适合散剂,快速散发药力,适合急症或需要速效的情况;而水煮、酒浸、膏煎,则是根据药物的不同特性,选择最合适的“载体”来激发药效。

更深层次地看,这其实是在告诉我们:**“用药有讲究,人亦如此.”**每个人的体质、病因、环境都不同,不能盲目照搬照抄。就像一味药,既可以治病,也可能伤身。我们要学会“辨证施治”,而不是一味追求“万能药”。

(责任编辑:佚名)