养生不是越早越好,关键在于顺应自然规律和时机

作者:佚名|分类:人群养生|浏览:85|发布时间:2025-07-30

#健康养生是不是越早越好?

养生并非是一场时间上的竞赛,而是一种时机的艺术——从道家哲学的角度来看,生命养护的真正智慧早已超越了时空的限制。

当代的年轻人一边手持枸杞茶,一边熬夜追剧;上班族在健身房挥汗如雨,却因过度运动导致身体损伤;中学生书包里装着褪黑素,反而陷入了更深的睡眠障碍。这些看似矛盾的现象背后,隐藏的是对“养生越早越好”的误解。当我们深入研读《黄帝内经》和《道德经》,会发现其中蕴含的答案远比我们想象中的要深刻得多。

一、顺应自然的生命规律

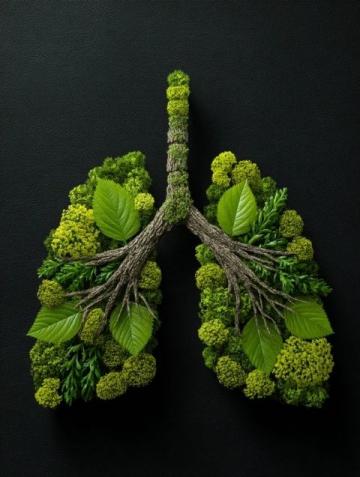

在道家经典中,“人法地,地法天,天法道,道法自然”的理念强调了生命养护的关键在于遵循天地的自然节律。人体如同一个精密的天文仪器,在春生夏长秋收冬藏这样的周期性变化中,不仅农作物有着明确的成长规律,人类的生命活动也同样镌刻着这一法则。青少年时期如春天的新芽般萌发,重在舒展生长而非刻意修剪;步入中年则像夏日一般繁茂,应顺势而为补充元气;到了晚年,则像是秋天的静美景象,贵在涵养和收藏。每个生命阶段都有其独特的养护之道。

中医体系中的阴阳学说强调了“阴平阳秘”的动态平衡状态,《黄帝内经》中指出,“上古之人,其知道者,法于阴阳,和于术数”,提醒我们真正的养生不是过度进补,而是让气血像江河一样自然流淌。当代年轻人过早地服用固元膏、六味地黄丸等滋补品,就如同在春天的田野里提前收割青苗,不仅无益反而会戕害生机。

二、清静无为的养生境界

《清静经》开篇即提到“大道无形,生育天地”,启示我们养护生命应当如水般柔顺自然。过度关注养生指标,时刻监测体脂率和步数排行,反而使心灵陷入数字牢笼之中。道家提倡的“心死神活”,意在破除对养生技法的执着,回归到“虚其心,实其腹”的本真状态。

庄子的“坐忘”智慧教导人们放下对身体过度干预的想法。当年轻人将养生变成每日必须完成的任务清单时,晨起八段锦、午间冥想和晚间艾灸等行为反而成为了一种机械流程,背离了真正的养护意义。“不养之养”的理念意味着让生命在自然舒展的状态下焕发光彩。

三、因时制宜的养生智慧

《周易》中的“时中”思想,在养生领域体现为“因时制宜”的灵活策略。道家反对将某种养生方式神圣化和固定化,主张根据四时更迭、地域差异及个人特质进行动态调整。东北雪国的温补之道不可照搬岭南湿热之地,办公室白领的养护方案也应区别于田间劳作者。

老子“反者道之动”的辩证思维警示世人养生不能走向极端。少年人过早追求清心寡欲会压抑生命活力;老年人固执于冬泳晨跑可能损耗残阳余热。把握“天之道,损有余而补不足”的平衡法则,在每个年龄阶段找到最适宜的养护节奏。

站在终南山巅俯瞰尘世繁华,养生并无早晚之分,重在领悟四时之气、天地之道。当我们放下对健康指标的焦虑和与同龄人比较健康的执念,让生命如云卷云舒般自在舒展,或许就触摸到了道家养生智慧的精髓。“道常无为而无不为”,真正的养护始于放下“必须养生”的执念。

(责任编辑:佚名)