中学生学习压力与心理健康危机教育竞争下的青春困境与破局之路**

作者:佚名|分类:心理健康|浏览:88|发布时间:2025-07-30

中学生学习压力与心理健康危机:教育竞争下的青春困境与破局之路

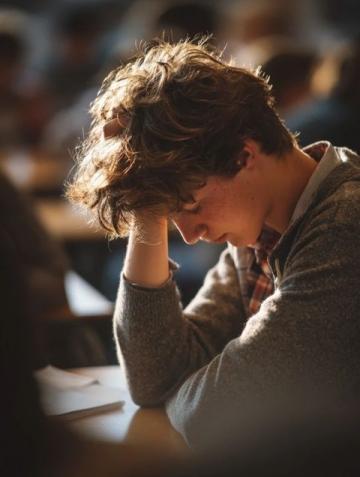

近年来,我国中学生的学业负担日益加重。据调查,在城市地区超过80%的中学生每天的学习时间超过了8小时,而在农村这一比例也达到了60%,高强度的学习导致的心理健康问题愈发严重。

约30%的学生表现出焦虑、抑郁等心理困扰,其中学习压力是首要诱因之一。有调查显示,近4成学生感到压力“过大”,主要来源于自我期望和家庭期待的压力。

部分中学生由于长期伏案作业导致手掌磨出老茧,更有甚者骑着电动车赶作业,这些现象被误读为励志的故事,实际上反映了过度学习的残酷现实。

一、现状:学习压力普遍化,心理问题低龄化

调查显示,我国中学生的学习压力持续攀升。约30%的学生出现焦虑和抑郁等心理健康问题,其中超过80%的城市中学生每天学习时间长达8小时以上,农村地区这一比例也达到60%,高强度学习带来的心理困扰日益严重。

二、压力根源:多维度的“重负链”

1. **学业负担**:考试频繁且作业量大是直接的压力来源。例如,某高中生一个月内需参加5次模拟考试,日均学习时间超过12小时。

2. **家庭与社会期待**:60%的学生表示家长对其成绩有过度关注,部分学生因学习成绩不佳而受到严厉批评,加剧了学生的自责情绪。

3. **教育竞争环境**:高考录取率下降和课外补习低龄化现象导致学生陷入“升学焦虑”的漩涡中。一些城市的小学三年级就开始参加课外辅导班。

4. **评价单一化**:学校将学生视为“教育GDP工具”,忽视了心理健康与个性发展,使学生变成了缺乏情感表达和批判性思维的“纸片人”。

三、心理健康危机:从焦虑到“扁平化生存”

长期高压环境下,青少年的心理健康问题呈现低龄化的趋势。据《2023年度中国精神心理健康》蓝皮书显示,在学生群体中抑郁和社交障碍的比例显著上升。

单调的“两点一线”生活(家—学校)催生了“扁平化人格”,学生缺乏情感表达、批判性思维与创造力,难以适应复杂的社会环境。杜骏飞教授指出,“这种教育模式正在制造‘没有未来的考试机器’”。

四、破局之道:回归常识,构建“全人教育”体系

1. **个体层面**:

- - 采用时间管理和自我调节技巧如“番茄工作法”,结合运动和艺术活动来释放压力。

- - 心理干预,通过冥想、心理咨询等方式提升抗压能力。

2. **家庭与学校**:

- - 家长需降低功利性期待,倾听和支持孩子的需求,为他们提供“避风港”,以兴趣培养来缓解学业压力。

- - 学校推行弹性学习制度,减少标准化考核,增加心理健康课程和个性化辅导。

3. **社会层面**:

- - 政策引导:推动教育评估多元化,将心理健康纳入学校评价指标。

- - 公共资源倾斜:扩大校园心理辅导覆盖面,建立社区青少年心理健康支持网络。

五、专家呼吁:教育不是制造“制式产品”

南京大学杜骏飞教授强调,教育应回归常识——培养元能力(如情感管理、批判性思维)而非仅仅追求分数。他提出“全人教育”理念,关注学生的躯体、心智、情感与心理的综合发展,并警示:“若再不改变,我们将失去一代人的可能性”。

让青春挣脱“压力茧房”

学习压力和心理健康问题背后是教育功利化和人性化缺失的深层矛盾。唯有家庭、学校和社会协同努力,才能构建尊重个性与包容多元的成长环境。

正如杜骏飞所言:“常识大于一切,它决定一个人能否拥有清澈的认知与丰沛的情感——这是一生的财富。”

(责任编辑:佚名)