中国古代对中医养生的多种别称探源

作者:佚名|分类:中医养生|浏览:87|发布时间:2025-07-30

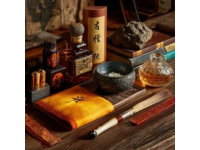

源自《黄帝内经》的典故,中医的深远渊源与岐伯和黄帝之间的传说紧密相连,他们深入的医学对话被记载在这部经典著作中,因此中医常被誉为岐黄之学,岐黄逐渐成为了中医独特的代名词。另一个别称青囊,则源于三国时期卓越的医者华佗。据传,华佗在临终前将他所有的医学知识装入一个青色布袋,赠予了门徒。尽管华佗离世,但他的医疗智慧仍得以部分传承,这使得中医被后人尊称为青囊之术。

在历史长河中,杏林一词与三国名医董奉的故事紧密相联。董奉隐居江西庐山,行医不求回报,仅希望每位康复的病人在屋后种植一棵杏树。日积月累,杏树茂密成林,人们因此用杏林来赞誉医生的仁心仁术。悬壶这个称呼,则与东汉时期的费长房有关。他从一位神秘的老者那里学习医术,老者夜间跃入挂于竿上的葫芦中,这一经历激发了费长房悬壶行医的理念。自此,葫芦成为了中医医师身份的象征。

追溯到西汉时期,道士苏耽的故事赋予了中医橘井这个称谓。他预知一场瘟疫将至,并教母亲用井水泡橘叶作为治疗手段,这一举动被后世赞颂为“橘井泉香”,以此赞美中医的智慧和疗效。在古代社会,大夫不仅是指高级官员,也常用来尊称医生。宋徽宗政和年间,医官体系中特别设立了"大夫"一职,自此,大夫成为医生的尊称沿用至今。而郎中,起初是战国时期的宫廷侍卫,随着时间推移,也被广泛用于对医生的尊称。这些独特的称呼,不仅记录了中医的历史演变,也彰显出古人对医者仁心的高度敬仰和赞美。

(责任编辑:佚名)