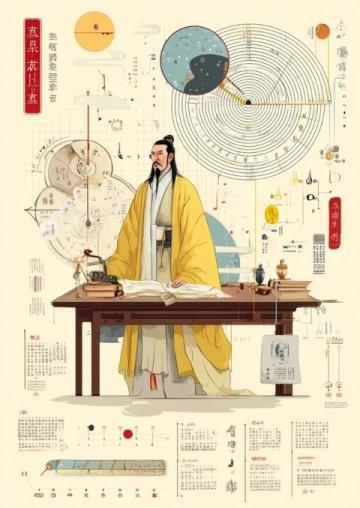

中医养生精髓:形神并重的历史传承与长寿智慧

作者:佚名|分类:中医养生|浏览:89|发布时间:2025-08-14

中华养生学的精髓

“养生”一词,在古代有着广泛的内涵。《吕氏春秋·节丧》中有云:“知生也者,不以害生,养生之谓也。”所谓养生,亦即摄生,即是对生命的养护和保养,旨在追求长寿。

自古以来,由于对养生的忽视或误用,导致生命受损的例子比比皆是。从老子、庄子开始,便不断强调养生的要义。古代最长寿者彭祖曾言:“致寿之道无它,第莫伤之而已”,并提出了防伤身的七条原则:忧愁悲哀伤人,寒暖失常伤人,喜乐过度伤人,愤怒不解伤人,远思强记伤人,急切所愿伤人,阴阳不顺伤人。

晋朝葛洪认为:“养生以不伤为本”,并具体阐述了十种伤身的因素:才不逮而困思之,急切所欲,久谈言笑,寝息失时,挽弓引弩,沉醉呕吐,饱食即卧,跳走喘乏,欢呼哭泣,阴阳不交。这些包括情志、饮食、起居、劳倦等方面的过度使用,而这些过度的伤害“积伤至尽则早亡”(《抱朴子·极言》)。唐朝王焘在《外台秘要》中提到:“夫人生寿夭,虽有定分,中间横祸岂能全免,若能调摄合理,或可致长生”,强调了合理调摄的重要性。

几千年来,经过众多医家及养生学家的不断丰富和发展,基于广泛的理论与实践基础,形成了独具特色的中华民族养生学,这是我们国家文化遗产中的瑰宝。

根据文献考证,中国养生学的起源可以追溯到商周时期,甚至更早。在漫长的历史长河中,随着人们对发病学原理认识的逐渐深入,以及中国古代哲学和各种自然科学的不断渗透,养生的理论和实践具有鲜明的中国特色。

一、形神并重

养生首先要注重保养精神和形体。形体包括人体的脏腑、皮肉、筋骨、脉络及其中的精血。形体是一切生命活动的载体。精神活动则涵盖神、魂、意、志、思、虑、智等方面,是人体生命活动的主宰。《黄帝内经》认为,“形与神俱”,只有形神健全,才能健康无病,才有机会长寿。养生家或从养神论述,或从养形发挥,但主张形神并重,首重养神。

(一)养形

形体是精神的居所,保养形体至关重要。张景岳曾言:“吾之所赖者,唯形耳,无形则无吾矣,谓非人生之首务哉。”“善养生者,可不先养此形以为神明之宅。”他认为,精血即形体,保养精血即保养形体。精血宜充盈,宜营运不休,脏腑皮肉筋骨脉亦赖精血的滋养、滋润,才能进行正常的生理活动。由此可见,养形的重要性。

1. 动以养形是关键

以动养形的理念源于庄子《刻意》:“吹呴呼吸,吐故纳新,熊经鸟伸,为寿而已矣。”至西汉已有《导引图》问世。《淮南子·精神训》也说:“是故真人之所游,吐故纳新,熊经、鸟伸、凫浴、猿蝮,鸱视虎顾,是养形之人也。”华佗则倡五禽戏,他说:“古之仙者为异引之事,熊经、鸱顾,引挽腰体,动诸关节,以求难老,吾有一术,名五禽之戏,一日虎,二曰鹿,三日熊,四日猿,五日鸟,亦以除疾,并利蹄足,以当导引。”导,导气令和;引,引体致柔也。子华子在理论上阐述了以动养形的原理:“流水不腐,以其逝故也,户枢不蠹,以其运故也。”若不是伪作的话,子华子或许是最早从理论上提出以动养形的人了。

《吕氏春秋·尽数》引子华子的观点,并结合人的生理、病理发挥云:“流水不腐,户枢不蝼,动也。形气亦然,形不动则精不流,精不流则气郁。”又曰:“病之留,恶之生也,精气郁也,故水郁则为污,树郁则为蠹,草郁则为莠。”《黄帝内经》反复强调营卫气血的“流行不止,环周不休”。假如气血“涩不能流”,“气不通”,就会生病,反对“久卧”、“久坐”。华佗说:“动摇则谷气得消,血脉流通,病不得生,譬犹户枢,不朽是也。”(《后汉书·华佗传》)。葛洪《抱朴子内篇·杂应》云:“朝夕导引,以宣动荣卫,使无辍(止也)阂。”后世又有发挥,所谓“养生之道,不欲食后便卧,及终日稳坐,皆能凝结气血,久即损寿”(《寿世保元·饮食》)。“极须知调身按摩,摇动肢节,导引行气……能知此者,可得一、二百年”(《千金翼方·养老食疗》)。都说明了动以养形的原理,除能使肢体矫健外,还有助于气血营卫的流畅,帮助脾胃消化功能,对健康长寿大有裨益。

2. 体欲常劳,毋使过极

以动养形非一时之功,而应持之以恒,所谓“常欲小劳”(孙思邈),“体欲常劳”(董仲舒)。常,恒也,经常也。但又应适度,所谓“形劳而不倦”,“不妄作劳”,“起居有常”(《黄帝内经》),“不当使极耳”(华佗),“莫大疲及强所不能堪耳”(孙思邈)。因妄作妄劳,致使疲倦,轻则伤气,重则损寿。饮食之后,当“行步踌躇”(孙思邈),但“饮食不可疾走”(张湛《养生要集》),这又是指活动时间和运动量的选择问题。

要使以动养形持之以恒,且不过极,需要以神气的清虚静定为前提。

3. 养精血就是养形体

前已述及,动以养形的原理除使肢体矫健外,还有助于营卫气血的流畅,脾胃运化功能的健全。但如精血不足,则又应注意补养精血,使精血充盈。因为,养精血即养形体,张景岳认为:“虽治形之法非止一端,而形以阴言,实惟精血二字足以尽之。所以欲祛外邪,非从精血不能利而达;欲固中气,非从精血不能蓄而强;水中有真气,火中有真液,不从精血何以使之升降,脾为五脏之根本,肾为五脏之化源,不从精血何以使之灌溉。然则精血即形也,形即精血也。”所以,张氏认为“凡欲治病者,必以形体为主,欲治形者,必以精血为先,此实医家之大门路也”。可见,动以养形必须以精血充盈为基础。民以食为天,正是为了充盈形体。《黄帝内经》云:“五谷为养,……气味合而服之,以补精益气”。而中医补养精血之法不外饮食、药饵二类。《黄帝内经》所谓“精不足者补之以味,形不足者温之以气”,说明补养精血尚需辨证,历代对此颇多论述。如颜之推亦云,凡欲饵药,“但须精审,不可轻脱(一本作服)”。孙思邈则说:“不可见彼得力,我便服之,”其言甚中肯。

(责任编辑:佚名)