标题今日大暑|天地如蒸炉,且看古人如何优雅度暑?附最新养生指南+消暑黑科技

作者:佚名|分类:中医养生|浏览:87|发布时间:2025-08-14

导语:

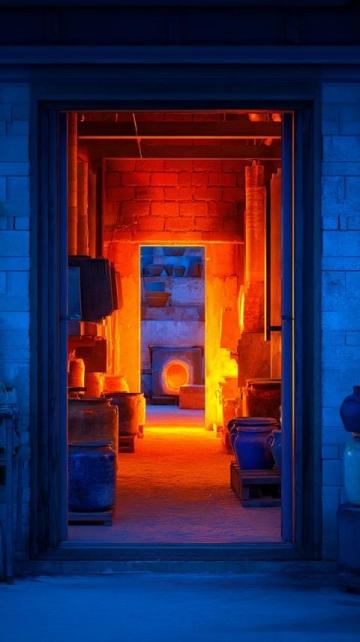

7月22日,我们迎来了二十四节气中温度最高的日子——大暑。当气温攀升至37℃以上,空调外机嗡嗡作响,仿佛又回到了古人描述的“天地一大窑,阳炭烹六月”的热浪之中。然而,在空调尚未普及的年代,中国人民凭借着智慧创造了独特的消暑哲学。从“腐草为萤”的浪漫想象到“喝暑羊”的养生秘诀,从文人墨客的诗意画作到民间百姓的伏茶仙草,这些传承千年的习俗仍在诠释着“以热制热”的东方智慧。本文将带领大家穿越古今,解锁大暑的多重打开方式,并为您奉上现代科学消暑指南,让您在炎炎夏日既能保留传统,又能保持清凉。

一、节气密码:大暑三候中的自然史诗

一候腐草为萤

古人观察到在大暑时节,潮湿的腐草间会出现萤火虫纷飞的现象,便产生了“腐草化萤”的诗意想象。现代科学揭示,这实际上是萤火虫幼虫破茧成虫的过程。夜幕降临,点点荧光在荷塘边、竹林里闪烁,宛如流动的星河,构成了大暑独特的浪漫景象。

二候土润溽暑

此时土壤饱含雨水,空气湿度达到全年峰值,“溽暑”二字道出了黏腻闷热的体感。这种湿热环境虽然让人不适,却为农作物提供了绝佳的生长条件。广西八桂大地的晚稻正值分蘖期,农民通过“保浅水、施追肥”的传统技艺,让每株稻苗多发一根茎秆,为秋收增产打下基础。

三候大雨时行

高温催生强对流天气,午后常突降暴雨,短暂冲刷暑气。杨万里笔下“竹深树密虫鸣处,时有微凉不是风”的意境,正是大暑雷雨过后的真实写照。但极端降雨也暗藏风险,今年南京一周内59人因中暑拨打120,提醒我们防暑降温不可大意。

二、千年习俗:从庙堂到江湖的消暑智慧

1. 民间烟火里的仪式感

- 送大暑船:浙江台州渔民将载满“五毒”纸偶的木船抬至海边焚烧,寓意送走瘟疫与灾厄。仪式中锣鼓喧天,万人空巷,既是对自然的敬畏,也是对平安的祈愿。

- 吃仙草:广东、福建等地将凉粉草熬煮成冻,加入蜂蜜、水果制成“烧仙草”。一句“六月大暑吃仙草,活如神仙不会老”的谚语,道出了这味甜品的解暑奇效。

- 喝暑羊:鲁南地区流行大暑喝羊肉汤,滚烫的汤水下肚,发汗祛湿,符合中医“冬病夏治”理念。搭配荔枝、米糟同食,更有滋补元气之效。

2. 文人雅士的清凉哲学

古人消暑讲究“心静自然凉”。白居易在《销夏》中写道:“热散由心静,凉生为室空”,主张通过冥想、读书等方式平心静气。苏轼则在《食荔枝》中以“日啖荔枝三百颗”的豪放,将酷暑化作舌尖上的诗意。这些智慧至今仍具有现实意义——现代心理学研究表明,正念冥想可降低心率,缓解高温引发的焦虑。

三、科学养生:三伏天保命指南

1. 起居:晚睡早起+午间小憩

《黄帝内经》建议“夜卧早起,无厌于日”,即晚上11点前入睡,早晨提前半小时起床。午间小憩30分钟,可缓解疲劳,降低心血管疾病风险。需注意:空调房温差不宜超过8℃,避免当风而卧引发风寒。

2. 饮食:健脾祛湿+防暑误区

- 宜吃:山药薏米粥(健脾)、绿豆汤(解暑)、三豆饮(赤小豆+绿豆+黑豆,祛湿消疹)。广东等地流行的“五汁饮”(莲藕、马蹄、雪梨榨汁),更适合阴虚火旺人群。

- 忌吃:过度食苦(伤脾胃)、贪凉饮冷(致湿气内生)、温性水果(如荔枝、桂圆)过量。

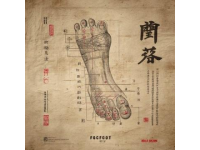

3. 保健:温水澡+三伏贴

睡前用40℃温水洗澡,可促进血液循环,祛除湿热。中医推荐的“三伏贴”,通过贴敷穴位调理哮喘、风湿等冬季常见病,枣庄等地医院已迎来贴敷热潮。但需注意:贴敷时间不宜过长,皮肤敏感者慎用。

4. 情志:调心凝神+转移情绪

夏季心火旺,易引发心悸、烦躁。可通过垂钓、瑜伽、听轻音乐等方式舒缓压力。研究表明,每天15分钟深呼吸练习,能降低皮质醇水平,提升抗压能力。

1. 城市防护网升级

- 智能降温:山西太原设立“爱心驿站”,为外卖员、快递员提供免费饮水、药品和纳凉空间。山东德州运用无人机巡检电网,带电作业保障高温下供电“零中断”。

- 农业黑科技:陕西铜川用植保无人机进行飞防作业,效率比人工提升30倍,精准守护玉米抽穗扬花关键期。广西果园架设遮阳网、滴灌系统,为果树撑起“防晒伞”。

2. 家庭消暑神器

- 物理降温:冰垫、循环扇、空调扇等设备,搭配使用可降低体感温度5-8℃。

- 应急处理:中暑初期可立即转移至阴凉处,用湿毛巾冷敷额头、腋下,并补充淡盐水。若出现意识模糊,需第一时间就医。

#热天养生# #入伏养生#

大暑之热,是自然对生命的淬炼。从先民“腐草为萤”的诗意观察,到现代“智能降温”的科技突围,人类始终在与酷暑的博弈中寻找平衡。愿您在这个炽热的时节,既能享受空调WiFi西瓜的便捷,也能体会“心静自然凉”的东方智慧,让每个夏日都成为生命中不可复制的璀璨诗篇。

(责任编辑:佚名)