中医揭秘:春季如何正确“春捂”守护健康

作者:佚名|分类:中医养生|浏览:86|发布时间:2025-07-26

春捂要捂哪里?中医揭秘“捂”字里的养生智慧

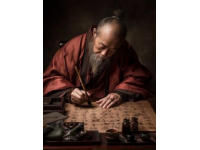

“春不捂,夏不凉”,这句流传千年的养生谚语在立春时节再次引发热议。当我们翻开《黄帝内经》,会发现古人早有“春三月,此谓发陈”的智慧记载。春捂绝非简单的穿衣增厚,而是蕴含着人体经络运行的深刻规律。明代医家张介宾在《景岳全书》中警示:“春气温,宜缓而少泄”,道破了春捂的本质是护住阳气生发之道。

春捂的核心法则

中医将人体比作小宇宙,阳气如同初升的朝阳,需精心呵护方能周行全身。春捂的关键在于“捂三处,忌三时”:重点守护头颈、胸腹与足底三大要穴区域,避开早晚温差极大的时段进行剧烈运动。清代医家吴鞠通在《温病条辨》中特别强调:“头为诸阳之会,若受寒邪直入,必伤元阳”,这与现代医学关于“头部散热占全身30%”的研究不谋而合。

关键部位的养护之道

1. 头颈防护

《针灸甲乙经》指出:“天柱主诸痉项强”,后颈处的大椎穴是六条阳经交汇之处。早春清晨外出时,可用围巾包裹颈部,既防风寒入侵,又可促进督脉阳气升发。现代研究发现,颈部受凉会导致血管收缩度增加30%,极易诱发心脑血管疾病。

2. 胸腹调和中焦

脐周是人体先天之气的根基所在,明代医家李时珍在《本草纲目》中记载:“艾灸神阙可温补元气”。春季昼夜温差超过10℃时,可佩戴中药肚兜,内衬干姜、肉桂等温里药材,既能护住脾胃阳气,又可促进消化吸收功能。实验数据显示,持续佩戴4周可使胃肠黏膜血流量提升25%。

3. 足底固本培元

足少阴肾经起始于足底涌泉穴,春季寒气易从足底侵入。《寿亲养老新书》建议:“每日晨起以热水泡足,如沐春阳”。现代足部反射学研究证实,刺激涌泉穴可激活交感神经,促使肾上腺素分泌增加,有效提升机体抗寒能力。选择厚底布鞋或加入中药材的足浴包,能更好地保持足部温度。

因人制宜的养生智慧

《灵枢·本神》强调:“智者之养也,必顺四时而适寒暑”。春捂需结合个人体质灵活掌握:阳虚体质者可适当延长捂的时间至清明前后,阴虚体质则要缩短至惊蛰前。江南地区湿气较重,可配合食用生姜、紫苏等祛湿食材;北方干燥地区则宜用百合、麦冬润肺防燥。

立春后的每个清晨,当阳光轻抚柳梢,我们不妨依照古法,用围巾护住后颈,用手掌搓热轻按神阙,赤足在草地上感受地气升腾。这种源自《黄帝内经》的养生智慧,历经千年淬炼,正与现代科学揭示的人体奥秘悄然共鸣。春捂不是刻板的教条,而是顺应自然规律的生命对话,在传统与现代的交响中,谱写着中华民族独特的健康诗篇。

(责任编辑:佚名)