中医养生四大核心原则:顺应自然,调和阴阳,形神合一,饮食有节

作者:佚名|分类:季节养生|浏览:85|发布时间:2025-07-30

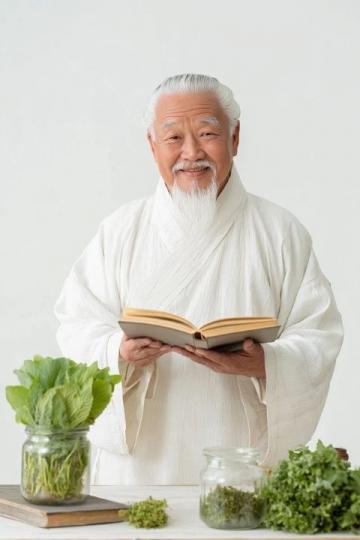

中医养生,作为中国医学的精髓,承载着数千年的智慧结晶。它不仅仅是一种保健方式,而是一套完整的生命哲学体系,倡导人与自然的和谐共生。中医养生的核心理念包括顺应自然、调和阴阳、形神并重以及饮食节制,这四大原则构成了其核心框架。这些原则不仅指导着我们日常生活的点点滴滴,还深刻体现了中医“治未病”的预防医学理念。在快节奏的现代生活中,重新审视这些原则,为我们提供了维护身心健康的全新视角。

顺应自然,是中医养生的首要准则。中医认为人与天地相应,人的生命活动需与自然界的变化相契合。四季变换、昼夜更替,皆影响着人体的生理节律。春季生机勃发,人们应晚睡早起,多外出活动,舒展身体以顺应阳气生发的趋势;夏季阳气旺盛,宜夜卧早起,多出汗以助体内阳气外泄;秋季阳气收敛,应早睡早起,收敛神气;冬季阴气浓厚,则要早睡晚起,避寒就温,使阳气得以潜藏。这种“春生、夏长、秋收、冬藏”的养生智慧,要求我们根据季节变化调整作息、运动和饮食,保持与自然环境的和谐一致。现代生活节奏打破了这种自然节律,长期处于空调环境、熬夜加班等行为,违背了这一原则,引发了众多现代病。

调养阴阳,是中医养生的核心思想。阴阳平衡是人体健康的基石,中医认为“阴平阳秘,精神乃治”。阴阳失衡会导致各种疾病,如阳虚则畏寒、水肿,阴虚则手足心热、失眠。养生就是要通过适当的方法调整阴阳,使人体保持动态平衡。例如,阳虚体质的人冬季宜适量温补,可多吃羊肉、生姜等温性食物;阴虚体质的人则应滋阴降火,可食用银耳、百合等滋阴食材。这种因人而异的调养方法,体现了中医“因人制宜”的个性化思维。现代人普遍存在的熬夜伤阴、压力伤阳等问题,更加凸显了调养阴阳的重要性。

形神合一,揭示了身体与精神密不可分的辩证关系。中医认为“形与神俱,不可分离”,精神活动依赖于健康的身体,而良好的精神状态又能促进身体健康。现代社会压力巨大,焦虑、抑郁等心理问题频发,这些情绪波动会直接损害脏腑功能,导致气血失调。因此,中医强调通过琴棋书画、静坐冥想等方式调节情志,保持心态平和。这种“淡泊名利,真气从之”的精神调摄方法,与现代心理学中的压力管理不谋而合。形神合一的养生原则提醒我们,健康不仅是没有疾病,更是身心的和谐统一。

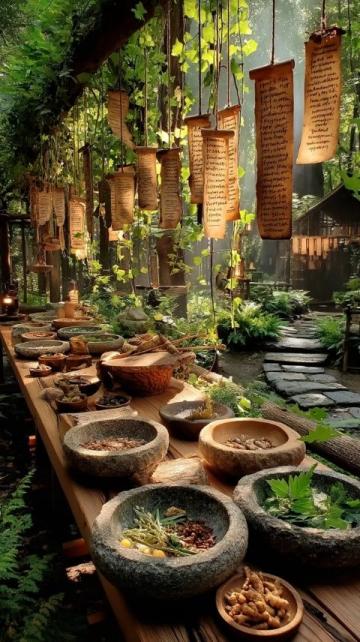

饮食有节,是中医养生最贴近生活的准则。中医强调“五谷为养,五果为助,五畜为益,五菜为充”,饮食应多样化且定时定量。不同体质、不同季节都有相应的饮食宜忌:春季宜食清淡,夏季宜食清凉,秋季宜食润燥,冬季宜食温补。现代饮食往往高油高糖、过食生冷,严重违背了“饮食有节”的原则。中医还强调细嚼慢咽、食不过饱等饮食习惯,这些看似简单的细节,实则蕴含着重要的养生智慧。正如《黄帝内经》所言:“饮食有节,起居有常,不妄作劳,故能形与神俱,而尽终其天年。”

中医养生的四大原则相互联系、相辅相成,共同构成了一个完整的养生体系。顺应自然为养生提供了时间框架,调养阴阳明确了养生的目标,形神合一揭示了养生的本质,饮食有节则提供了养生的具体方法。这些原则不仅适用于古代,在科技发达的今天依然闪耀着智慧的光芒。在快节奏、高压力的现代生活中,重拾这些古老的养生智慧,或许正是我们对抗亚健康、追求高质量生活的关键。中医养生不是简单的模仿古人,而是要理解其背后的哲学思想,结合现代生活实际,创造性地应用这些原则,实现真正的身心健康。

(责任编辑:佚名)