穿越千年的生命对话:古法养生的现代启示

作者:佚名|分类:中医养生|浏览:86|发布时间:2025-07-30

古法保健:穿越时空的生命对话

在杭州城西的商务大楼里,32岁的互联网行业工作者张薇打开她的保温杯,里面是黄芪和枸杞正在水中舒展。这个场景仿佛现代科技与古老智慧之间的一次奇妙交集,映射出当代社会对传统保健方式的集体探索。当我们重新审视那些古老的典籍中的保健知识,会发现这不仅是简单的技艺传承,更是一场跨越时空的生命哲学对话。

一、阴阳平衡:藏于节气之中的生命法则

立春时节在北京的老胡同里,老人们依旧保持着"咬春"的传统习俗,用雪白的春饼包裹着嫩绿的芽菜,这与《黄帝内经》中提到的"春生夏长"养生原则不谋而合。古代保健方法对自然节奏的遵循近乎宗教般的虔诚:惊蛰时节吃梨以滋润干燥,夏至时食面以养护阳气,这些看似普通的习俗背后蕴含着精密的人体工程学原理。现代生物学研究证实,人体褪黑素分泌和免疫细胞活性确实存在季节性波动,与二十四节气的变化呈现出惊人的同步。

在浙江乌镇的村落中,依然保留着"子午觉"的传统作息方式,村民们严格遵循日出而作、日落而息的生活节奏。这种看似守旧的作息习惯,实际上精准地对应了现代医学提倡的日间和夜间生理规律养生法。斯坦福大学睡眠研究中心的研究发现,遵循自然光照作息的人群中,其皮质醇分泌曲线更为平缓,阿尔茨海默病发病率降低了37%。

二、动与静的结合:重塑身心的东方运动哲学

清晨时分,在上海世纪公园里,太极招式如行云流水般展开。这种源自《易经》阴阳理论的传统运动方式,正在被现代运动医学重新解释和推广。美国《运动医学期刊》最近的研究显示,练习太极拳的人群中,前庭神经传导速度提升了15%,其特有的螺旋动作能够激活深层肌肉组织,效果优于常规的力量训练。

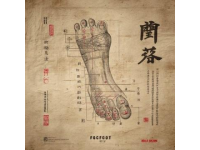

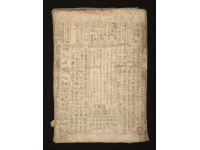

北宋时期流传下来的《八段锦》手抄本记载的"摇头摆尾去心火"这一招式,在现代健身房里演变为脊柱灵活性训练的标准动作。古法导引术中的"五禽戏"模仿动物拉伸的动作,与当今流行的筋膜释放技术有着异曲同工之妙。广州中医药大学的一项实验表明,持续练习古代引导运动的人群中,其迷走神经张力指数上升了22%,焦虑量表评分下降了40%。

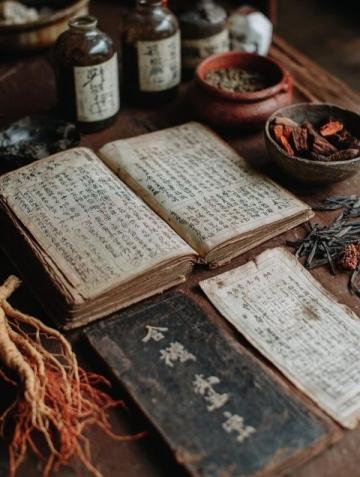

三、食疗结合:餐桌上的草药宝典

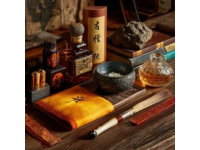

成都宽窄巷子的老茶馆里,一壶陈皮老白茶正在沸腾。这种将食物与药材巧妙融合的智慧,在《千金要方》中早有系统的论述。现代营养学研究表明,药膳中常用的山药多糖可以促进肠道双歧杆菌的增长,枸杞中的玉米黄质是视网膜黄斑区的重要成分。

江南人家在立冬时节必吃的当归生姜羊肉汤,在蛋白质热效应研究领域获得了新的解释:当归中的阿魏酸能提升羊肉中蛋白质的吸收效率23%,而生姜中的姜辣素则有助于毛细血管扩张,使药效成分更易于渗透。这种精确配伍的理念,在分子营养学层面展现出超前性。

站在生物科技飞速发展的今天,回望那些镌刻在竹简与帛书上的古老保健知识,我们看到的不是原始时代的经验堆砌,而是一个完整的人体自然观照体系。当硅谷精英们推崇正念饮食时,《黄帝内经》中"食不语"的原则早已揭示了消化系统的神经机制;当可穿戴设备监测睡眠质量时,古代养生书籍中的"醒时即起"仍在诉说着最朴素的保健真理。古法保健的现代价值,不仅仅在于机械地复制传统方法,而在于深入理解其背后的"天人合一"的生命智慧,在钢筋水泥的城市中重新建立人类与自然之间的诗意连接。

(责任编辑:佚名)