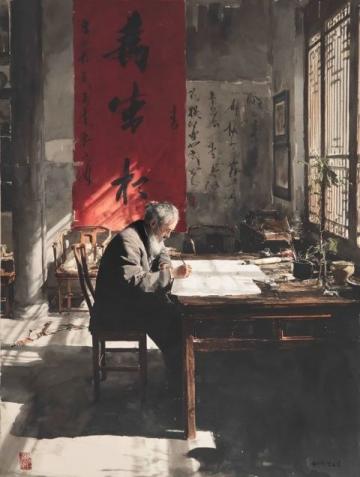

老中医的手写处方:一笔一划间,尽是仁心与艺术的交融

作者:佚名|分类:中医养生|浏览:87|发布时间:2025-07-30

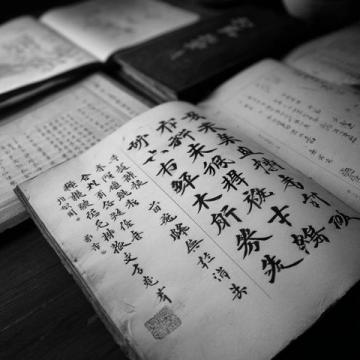

老中医的处方书写艺术令人赞叹不已。自古就有言:"字迹代表形象,医术体现仁爱。"

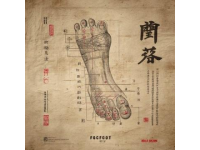

然而,人们往往忽视了书法与医学在本质上的一致性。握笔的姿态如同诊脉的手法,都需要精准地把握力度和节奏,以探求内在的真实状况。中医的切脉讲究"举按寻",通过三指的轻重变化感知气血状态;而书法创作中的"提按顿挫",则是通过笔锋的微妙变换,展现出作者的情感与力量。古人教学童习字时强调"力透纸背",这股力量的传递,就像针灸疗法中寻找气的感应一样,需要深入但不破坏,让墨色自然渗透,达到治疗的效果。

书法中的墨色运用也与中药的五味理论相呼应。浓墨象征熟地黄的深厚润泽,淡墨如同茯苓的利水渗湿,而飞白之笔犹如蝉蜕般轻盈解毒。一位擅长治疗湿症的老中医,偏好使用枯笔渴墨开处方,他认为这种干爽的笔意能更好地对抗湿邪。

书法风格的不同就像中药方剂的变换,楷书如同"四君子汤",清晰有条理,每一笔都像药物中的君臣佐使;草书则犹如"大承气汤",狂放不羁,以强烈的力量驱散体内的热结。而王羲之的行书,则如同"小柴胡汤",既有疏解表里的功效,又保持了整体的和谐与通透。

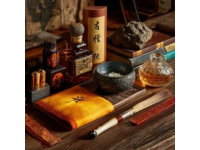

在过去的药房中,每一味药材上都标有对应的书法字体,仿佛草木也有了灵性,需要以适合它们个性的字体来表达。这种做法源于《本草纲目》中的"各归其经"理念,每种草药都有它独特的属性,就像书法中的不同字体,通过颜色和风格来反映药材的功效——红色朱砂书写的当归补血,绿色石青题签的竹叶清心。

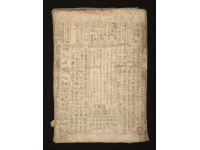

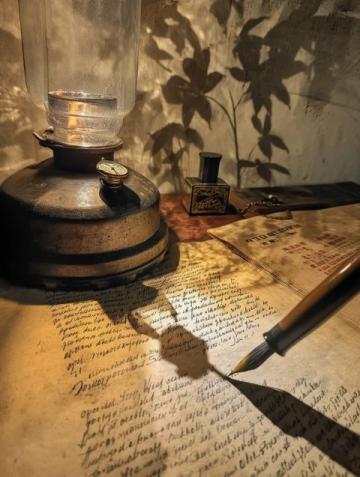

然而,在电脑打印普及的今天,整齐划一的处方虽然专业,却失去了传统手写处方那份独特的温度。庆幸的是,在祖父遗留下来的樟木箱底,还珍藏着那些泛黄的药方册子。那混着松烟墨香和藿香气味的纸张,仿佛在诉说着书法与汤药如何共同滋养心灵,让人分不清究竟是艺术养心,还是药物医人。

(责任编辑:佚名)