清明时节中的养生因素

作者:佚名|分类:季节养生|浏览:85|发布时间:2025-07-30

清明时节的健康与保健因素

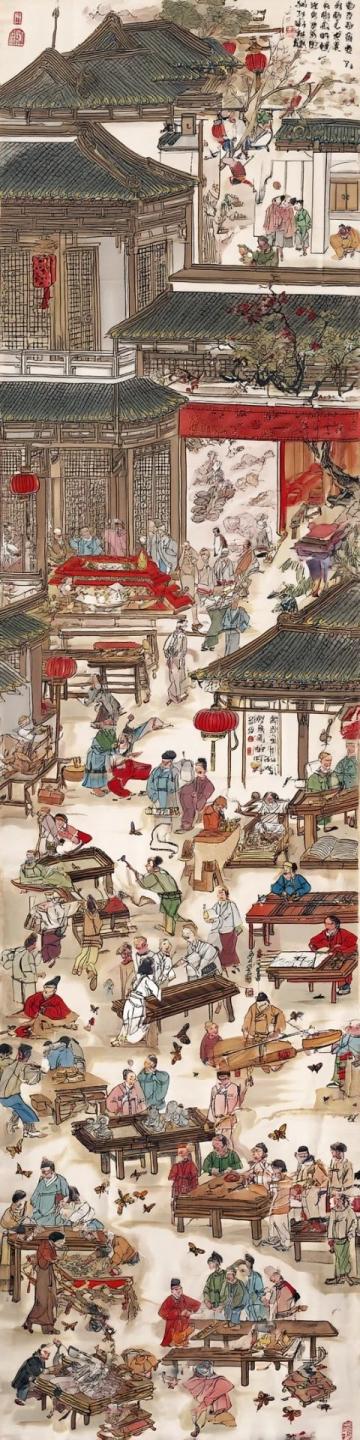

清明节是中国的传统节日之一,其历史和形成经过了长期的文化演变过程,大致可以分为以下几个阶段:

清明节最初是与祭祖扫墓联系在一起的一个传统习俗。一方面,它源自周代的寒食风俗及自然时令的变化;另一方面,则源于春秋时期的晋国为纪念介子推而设立的禁火冷食节日。

在西汉初期编纂的《淮南子·天文训》中记载了清明作为二十四节气之一的时间点,即春分后的第15天。东汉时期的文献《后汉书》也记录了太原郡存在"寒食一月"的传统习俗。

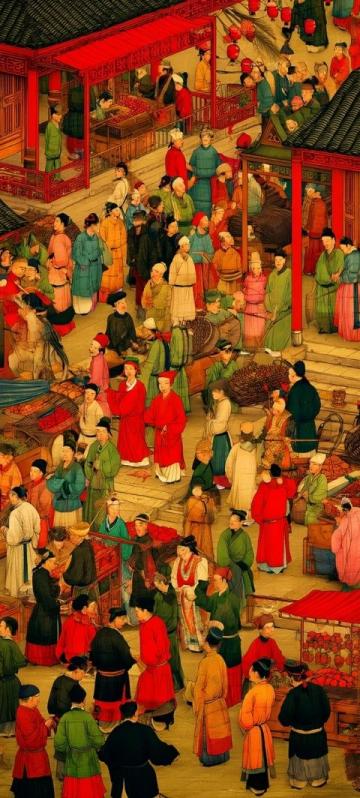

到了唐玄宗开元二十四年(736年),朝廷颁布诏令,将清明和寒食节纳入国家法定假日体系,《唐会要》中提到“寒食清明四日为假”,这意味着从那时起,这两个节日正式成为官方认定的假期。

唐代时期,寒食与清明之间的界限逐渐模糊。柳宗元在《与许京兆书》中的描述显示了唐代盛行的扫墓习俗;而白居易的《寒食野望吟》则生动地描绘了人们到野外祭拜的情景:“丘墟郭门外,寒食谁家哭?风吹旷野纸钱飞,古墓累累春草绿。棠梨花映白杨树,尽是死生离别处。冥寞重泉哭不闻,萧萧暮雨人归去。”

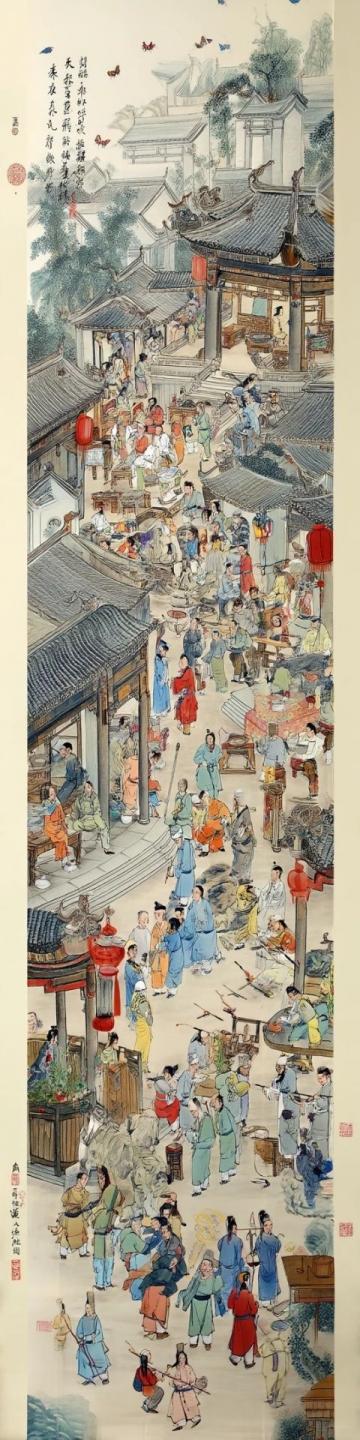

北宋时期正式确立了清明节作为扫墓习俗的地位,并且《东京梦华录》和南宋的《梦粱录》都明确记载了清明时节祭祖的传统。元代《授时历》精确计算出清明的具体时刻,明代《大明会典》则进一步确认了清明的重要地位。2006年,清明节被纳入首批国家级非物质文化遗产名录;自2008年起,清明正式成为法定节假日。

从上述历史可以看出,清明节的形成不仅体现了古代中国人对于自然时间与人文精神相结合的理念,同时也展示了从季节到节日的文化演变历程。

除此之外,清明祭祖这一传统习俗还蕴含着丰富的健康和保健智慧。

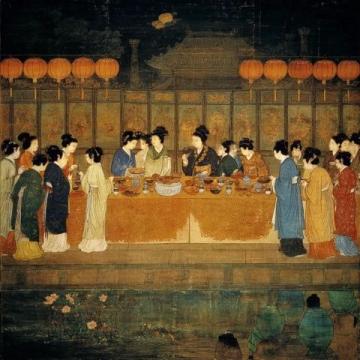

首先,在中国传统文化中强调通过祭祀先人来缅怀过去、不忘根本。这不仅是为了表达对逝去亲人的哀思与怀念,更是为了让人们有机会在忙碌的生活中停下来思考生命的意义以及自己的根源。

在中国传统的孝道文化里,“孝”不仅仅指对父母长辈的尊敬和照顾(包括生前的赡养及去世后的追念),还涉及到对于新生生命的重视。因此,婚礼、葬礼和其他成年仪式都是为了强调对生命的尊重和支持。这不仅体现了对个人生命历程的关注,也涵盖了对祖先记忆与后代延续的理解。

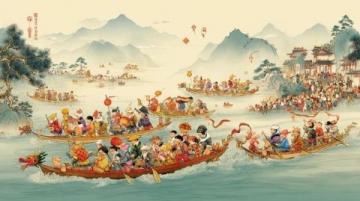

其次,在清明时节,天气逐渐转暖,万物复苏。人们可以走出家门,踏青郊游,享受大自然的美好景色。这样的活动有助于释放冬季积累的抑郁情绪,并使身心得到放松和舒展。

再者,通过在清明时节祭拜先人,可以让逝去的人感受到家族后代的生命力与繁荣景象。

祭祀祖先的传统习俗不仅体现了中国传统文化中的孝道观念,同时也展示了重视身心健康的理念。

(责任编辑:佚名)