道教养生精髓:正心养性胜过千般技艺

作者:佚名|分类:饮食养生|浏览:85|发布时间:2025-07-30

保养身心健康并非难在技术手段的普及,而在于如何从内心深处去除不良习惯,一切归根结底取决于个人的心态(道),而非具体的方法(术)。

古人云:善于保养生命的人,在陆地上行走不会遇到凶猛的野兽,在战场上也不会受到伤害——出自《道德经》第五十章

正确认识养生之道

自古以来,人们便在探索生命的奥秘和追求长生不老的梦想中,发展出了诸如吐纳、导引、服气、外丹、食疗等多种养生活动。

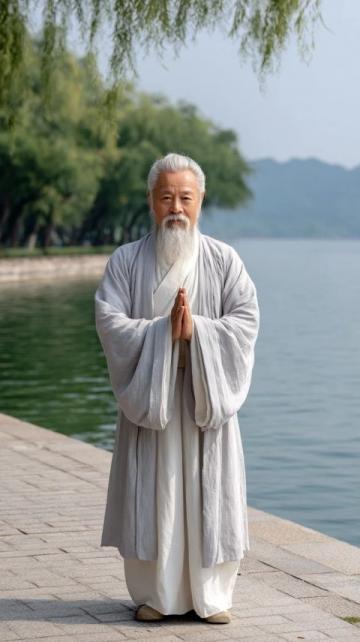

道教中的养生理论可以追溯到黄帝向广成子求教的故事。广成子对黄帝说:“达到最高的道境时,是无声无息的。不看不听,怀抱神明保持宁静,这样就能接近正道。务必清净而安静,不要让身体劳苦,也不要耗损精气,这样才能长寿。”这标志着道教养生理论的开端。在此之前,虽然先民已经通过舞蹈来舒展形体的方法存在了,但并没有形成系统的养生理论。

到了今天,“养生”这个词被过度解读,充斥在社交媒体上的各种信息让人难以分辨真伪,使得人们即使长期坚持所谓的养生方法也未必能获得健康的身体。例如现在流行的红豆薏米水被认为是一种去除体内湿气的有效手段,在朋友圈里广为流传。有人声称效果显著,有人则表示无效,两者都有各自的依据,让人无所适从。实际上,湿气的种类繁多,一碗红豆薏米水并不能解决所有问题。一些家庭中的老年人已经将养生视为生活的法则,饮食起居都按照精确的标准执行。但是不得不问,古人日出而作,日落而息,饿了就吃,渴了就喝,这样看似不健康的习惯为什么能让人的寿命达到一百二十岁呢?

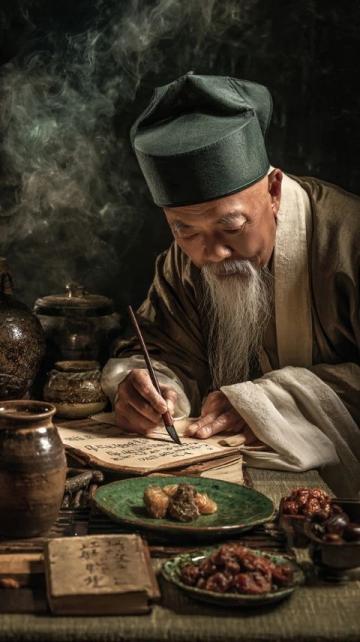

养,在《说文解字》中的解释是供养,养生即通过各种方式保养我们的肉身以期延长生命。然而,这种被动的方式往往让身体变得更为脆弱。许多人忙于追求身体健康却不知为何而努力,即便真的达到了长生不老的境界也不过是吕洞宾口中的“寿同天地一愚夫”罢了。

摄生之道应先正其心

道教中最为根本的养生观念就是摄生之法。道家早就提出了‘善摄生’的概念,意味着要把握住自己的生命。这与道家哲学中的“和光同尘、挫锐解纷”相呼应。

在道教丹法理论里认为人的精神有先天和后天的区别。后天之神受到六根(眼耳鼻舌身意)的影响,因此变化无常,欲望丛生。若任由这些欲望主导,则无法回归本源。

但如果能致虚极守静笃,保养清和之气,使先天之神主宰一身运作,便可以归根复命,长生久视。因此摄生之道首先在于正心,如果心态不端正,即使掌握再多的养生方法也无济于事。

如今,各种养生方法在现代社会中已广泛传播,几乎人人皆知,但为何疾病仍层出不穷?这或许是因为人们虽然知道某些生活习惯是错误的,却未必能付诸行动去改变它们。比如熬夜的危害众所周知,但真正能够克服这一习惯的人又有多少呢?即便每天都在使用各类养生技巧,如果依然坚持熬夜等不良行为,那这样的结果岂不是滑稽至极吗?即使是为了工作不得不加班,现代社会中的手机、电脑普及导致越来越多的人成为了低头族,颈椎病、肩周炎和视力下降等问题层出不穷。上述种种如果不从内心改变这些习惯,即便天天在进行养生活动又能有什么实际效果呢?又何谈把握自己的生命?这些行为本身并无好坏之分,关键在于人们如何对待它们。如果处理不当,则会成为外物的奴隶。

养生在于道不在于术

还有一些情况,如饮酒等社交活动对身体有害,但为了工作晋升或社交需求不得不参与其中。我并不否定这些行为的重要性,但作为一个修行者来说,超脱世俗是修行的一部分。若不能放下世事的羁绊,则难以成为合格的修行人。

养生的第一步在于正心,只有心灵端正了才能真正把握住自己的生命。养生并非复杂之事,其核心就是“衡”字。一阴一阳谓之道,行走坐卧、衣食住行、言谈话举只要保持在合理范围内即可。道教强调人与自然的和谐共生,通过心境修行和合理的日常生活方式达到天人合一的境界。这不仅考验人们能否坚持养生活动,更注重是否能时刻保持清静无为的心态,像婴儿般柔弱不争。

养生、摄生之难在于从内心去除陋习而非方法技巧本身。这一切都取决于个人心态(道),而不在于具体的手段(术)。

(责任编辑:佚名)