食养与食忌:中国传统饮食文化的智慧与平衡

作者:佚名|分类:饮食养生|浏览:91|发布时间:2025-07-30

饮食,作为人类生活的首要需求和社会生存的基础,自古以来就备受重视。中国饮食文化的真正发展可追溯至周秦时期,那时人们开始以谷物和蔬菜为主食。到了汉代,随着更多蔬菜作物和烹饪技术的引进,食物口味变得更为丰富多样。

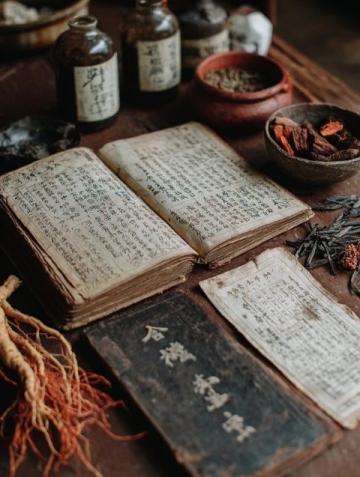

中国美食的魅力不仅在于其独特的口味与色香味俱全的特点,更在于它蕴含的深厚文化底蕴。古人深信饮食与健康息息相关,早在《黄帝内经》中就有“美饮食”和“饮食有节”的理念,强调合理搭配食物能防病治病,并提出了“养、助、益、充”的概念,对食物分类及结构给出了科学分析。

所谓“养、助、益、充”,在《黄帝内经.素问》中有明确的解释:“五谷为养,五果为助,五畜为益,五菜为充”。这里的“五谷”泛指稻米、小麦、豆类等多种粮食,是人体获取能量和营养的基础。“五果”如苹果、梨、香蕉等,富含维生素、矿物质和膳食纤维,辅助人体健康。“五畜”则涵盖猪、牛、羊等肉类,提供优质蛋白质和必需的脂肪酸,有助于生长发育和维持生理机能。“五菜”包括各种蔬菜,是维生素C、胡萝卜素等营养素的重要来源。

“养、助、益、充”的理念体现了古人对饮食全面性和平衡性的认识,它融入了“天人相应、五行相调”的哲学思想,指导着中国美食的发展。这一理论至今仍是中华饮食养生文化的核心,影响着人们的日常饮食习惯和健康观念,使得中华美食在世界范围内独树一帜,流传不衰。

(责任编辑:佚名)